Monika Endres-Jotter

VestibularisDiagnostik

Vestibularis-Diagnostik

Das menschliche Ohr ist ein kleines Wunderwerk.

Genau wie unser Herz ständig pumpen muss, um den Blutkreislauf in Schwung zu halten,

genauso hört unser Ohr.

Tag und Nacht

– auch im Schlaf.

Unser Ohr ist ein Organ, welches sich niemals ausruht und uns in jeder Minute unseres Lebens wichtige Informationen übermittelt.

Unser Ohr ist das reinste Wunderwerk. So groß wie ein Cent Stück hilft es uns seit Urzeiten unsere Lebensqualität zu sichern.

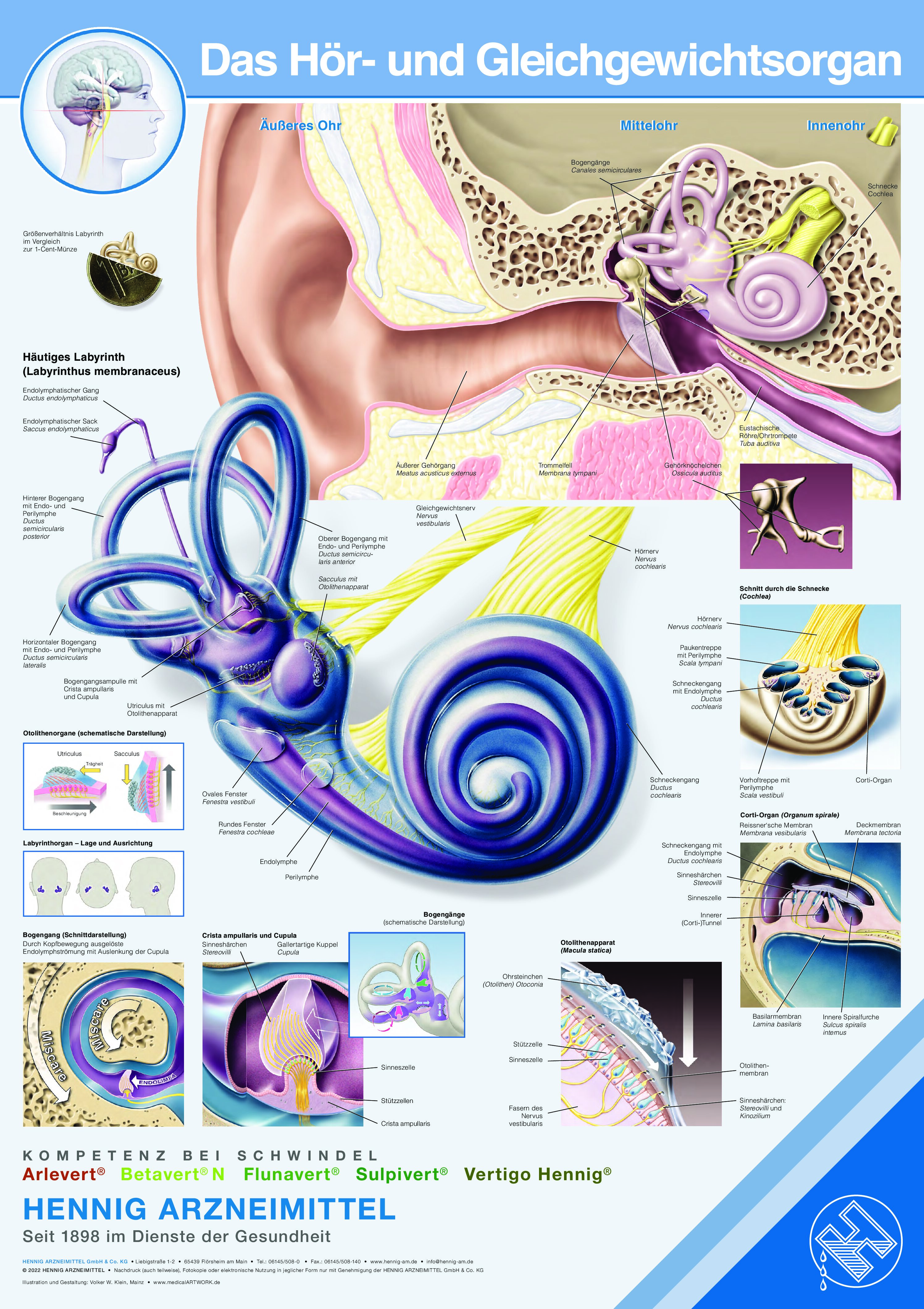

Das Ohr teilt sich in drei große Bereiche:

Das äussere Ohr

Das Mittelohr

Das Innenohr

Wir haben es also wirklich mit einem kleinen Wunderwerk auf kleinstem Raum zu tun. Die kleinsten Knochen, die kleinsten Muskel und der schnellste Reflex gewährleisten ein gutes Hör- und Gleichgewichtsgefühl.

Das Innenohr besitzt 2 große Aufgabenbereiche

Unser Innenohr hat zwei ganz große Aufgabenbereiche, welche es abdecken muss. Die anatomischen Strukturen unseres Ohres zeigen uns diese Bereiche deutlich auf.

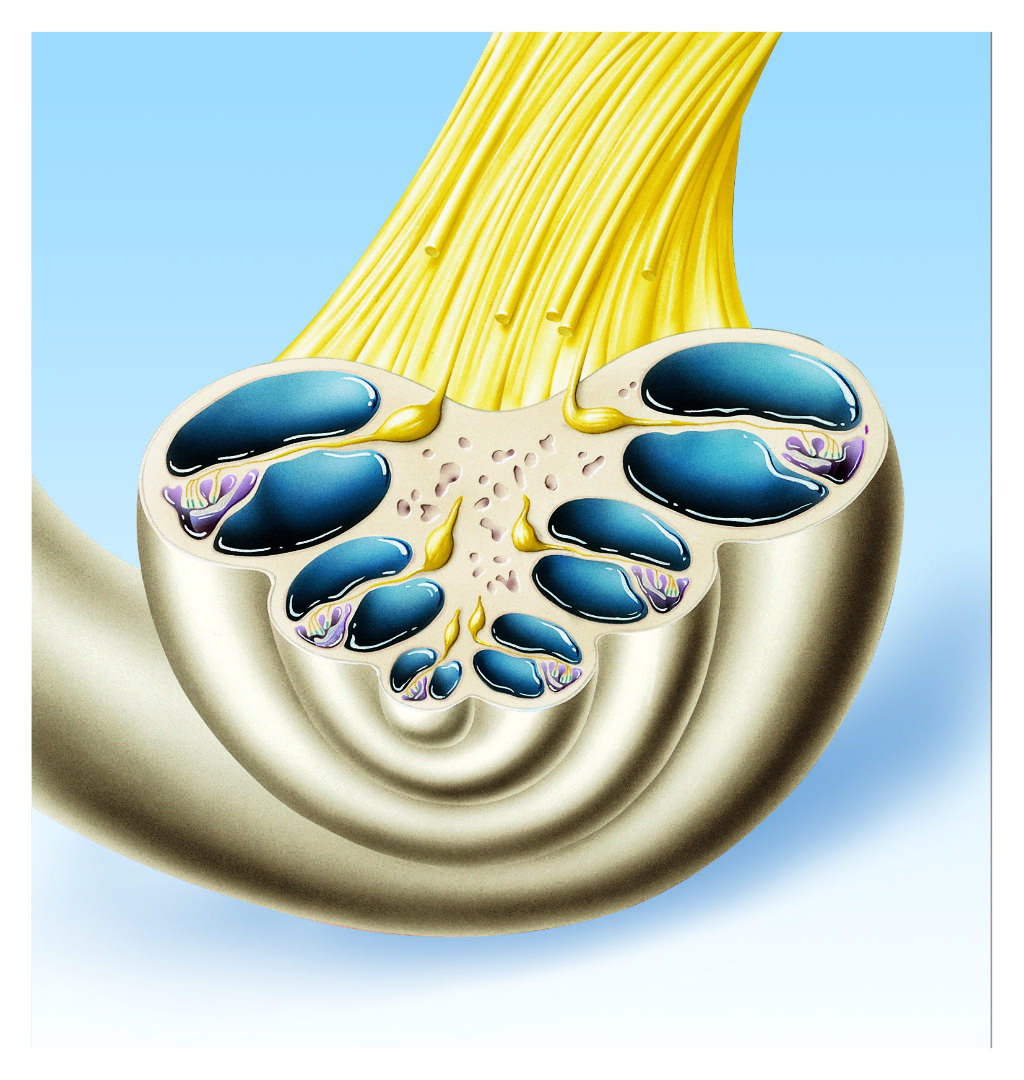

Hörschnecke / Cochlea

Die Hörschnecke (lat. „cochlea“) sieht einem Schneckenhaus ähnlich und hat die Aufgabe, mechanische Schallwellen in elektrische Impulse umzuwandel. Diese Impulse werden über den Hörnerv zum Gehirn weitergeleitet und dort in Hörimpulse umgewandelt.

Hörschnecke (lat. „cochlea“)

Labyrinth / Gleichgewichtsorgan

Das Gleichgewichtsorgan / Labyrinth hat die Aufgabe, Bewegungsempfindungen zu verarbeiten und uns unserer Köperlage bewusst werden zu lassen.

Diese Impulse werden ebenfalls über den VIII. Hirnnerven durch den inneren Gehörgang zur Verschaltung ins Gehirn geschickt.

Gleichgewichtsorgan / Labyrinth

Beide Teile des Innenohres, die Hörschnecke / Cochlea und das Gleichgewichtsorgan / Labyrinth, haben also zwar unterschiedliche Aufgaben, jedoch kann man diese beiden Bereiche nicht voneinander trennen. Diese beiden Teile, mit unterschiedlichen Aufgaben, hängen aneinander wie eine Brezel an den Füßen und arbeiten miteinander.

Welche Beschwerden hat der Patient?

Wenn nun der Patient in die HNO Praxis kommt, stellt sich erst einmal die Frage, welche Beschwerden hat der Patient?

- Plagen ihn ausschliesslich Hörprobleme?

- oder sind seine Beschwerden dem Schwindel zuzuordnen?

- oder leidet der Patient sogar an beiden Problematiken?

Hörprobleme

Reine Hörprobleme werden audiometrisch festgestellt.

Gleichgewichtsstörungen und Schwindel

Schwindel und Gleichgewichtsstörungen entstehen, wenn das Zusammenwirken verschiedener Funktionssysteme gestört ist.

Schwindel kann sich in unterschiedlichsten Formen zeigen. Diese Beschwerden sind ein ganz häufiges Motiv, weshalb die HNO Praxis aufgesucht wird.

Schwindel kann ganz harmlose Ursachen haben, oder aber auch auf einen ganz akut lebensbedrohlichen Zustand hinweisen.

Ausgeprägter Schwindel bedeutet also nicht zwangsläufig eine schwere Erkrankung, umgekehrt jedoch ist ein nur leichter Schwindel keine Garantie für die Harmlosigkeit der zugrundeliegenden Störung.

Untersuchungsmethoden und Anamnese

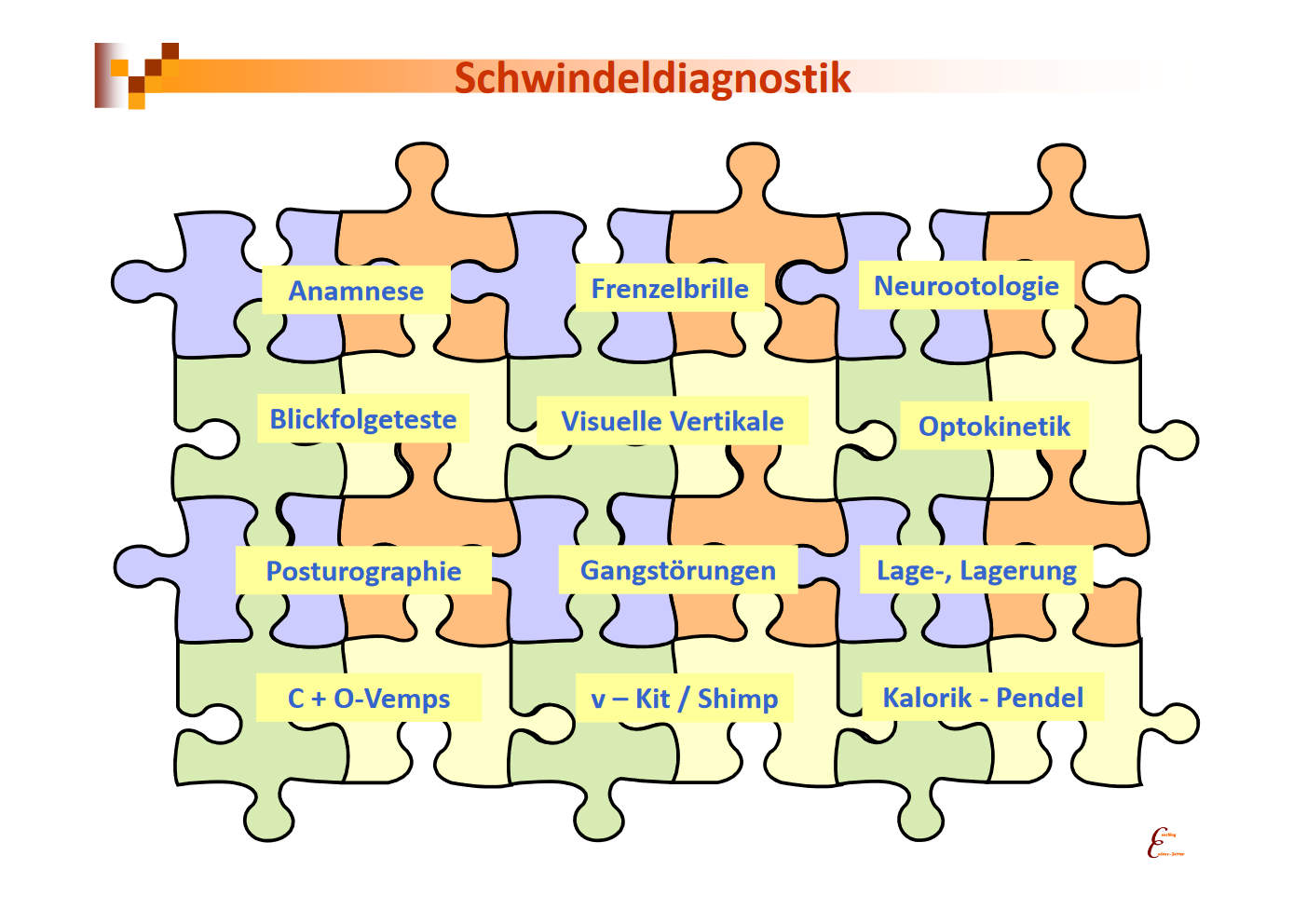

Nun ist es die Aufgabe des behandelnden HNO Arztes, die unterschiedlichsten Untersuchungsmethoden so sinnvoll und effektiv wie möglich einzusetzen, um möglichst schnell eine Diagnose und die passende Therapie einleiten zu können.

Anamnese

Mit gezielten Fragen über die Art und Weise des Schwindelgefühls, können Rückschlüsse auf die möglichen Ursachen gezogen werden.

Wie in der Audiometrie ist es auch hier sehr sinnvoll, einen logischen Ablauf in der Untersuchungsbatterie zu wählen, um schnell und effektiv zum Ergebnis zu kommen.

Nystagmusanalyse

Die am häufigsten etablierte Untersuchungsmethode ist die Nystagmusanalyse. Sie ist einfach und aussagekräftig.

Mit Hilfe der Frenzelbrille oder einem med. techn. Gerät was über eine Videobrille verfügt, versucht der HNO Arzt krankhafte rhythmische Augenbewegungen / Nystagmen zu erkennen.

Es wird nach einem Spontannystagmus und/oder Provokationsnystagmus gesucht.

Hierzu zählen auch weitere Untersuchungmethoden bei Bedarf:

- Blickfolge

- Sakkadensysteme

- Optokinetik

- Vergenzen

Frenzelbrille

Neurootologische Tests

Danach ist es sehr sinnvoll, neurootologische Tests folgen zu lassen.

Davon gibt es ebenfalls eine ganze Anzahl:

- Nase-Finger-Zeigeversuch

- Diadochokinese

- Knie-Hacke-Versuch

- Posturographie

- Unterberger Tretversuch

- Sterngang nach Babinski- Weil

- Nackenreflex nach Haid

- Rebound Phänomen

- Zeigeversuch nach Barany

- Subjektive visuelle Vertikale

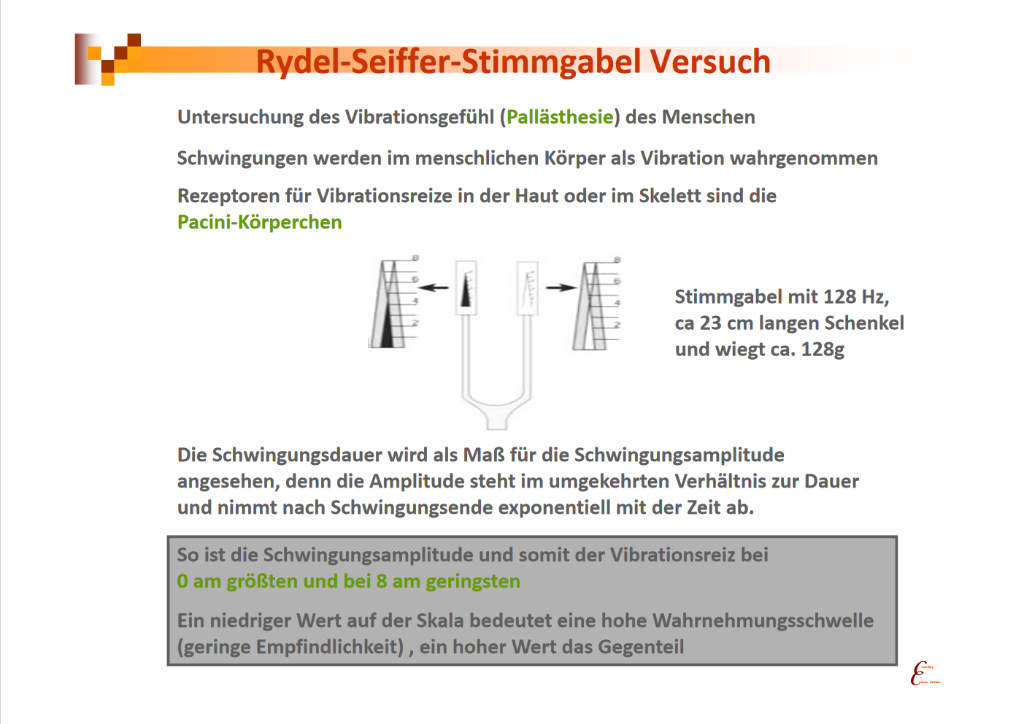

- Rydel-Seiffer Stimmgabeltestung

- Gangstörungen

Ermittlung eines Lagerungsschwindels

Auf der Suche des gutartigen Lagerungsschwindel werden verschiedene Lage-, Lagerungsprüfungen durchgeführt:

- Dix-Hallpike Manöver

- Erweitertes Dix-Hallpike Manöver

- Pagnini McClure`s Test

- Hallpike Stenger Test

- Langsame Lageprüfung

Wenn es sich bei der Lage-, Lagerungsprüfung herausgestellt hat, dass die Ursache im Verrutschen von Otolithensteinchen / Kristallen im Innenohr handelt, können gezielte Repositionsmanöver zur Therapie eingesetzt werden.

Repositionsmanöver

Es bedarf einigem Fachwissen sowie viel Erfahrung in diesem Bereich, um das richtige Manöver einsetzen zu können.

Man unterscheidet folgende Repositionsmanöver:

- Semont Manöver

- Epley Manöver

- Brandt-Daroff Manöver

- Barbeque Rotation

- Gufoni Manöver

- Befreiungsmanöver nach Rhako

Weiterführende Untersuchungen

Mit Hilfe von medizintechnischer Unterstützung können weiterführende Untersuchungen nötig werden wie:

- Kalorische Prüfung mit Luft / Wasser

- VEMPS

- Videokopfimpulstest

- Rotatorische Prüfungen

Es müssen nicht immer alle Untersuchungen durchgeführt werden. Der HNO Arzt kann anhand einer guten Anamnese gezielte Untersuchungen einsetzen und je nach Ergebnissen, bereits mit Therapien beginnen. Oder er muss eine weiterführende Diagnostik veranlassen.

Wir haben in unserer täglichen Arbeit mit unterschiedlichsten Menschen mit noch unterschiedlicheren Problemen zu tun. Um dieser schwierigen Aufgabe gerecht zu werden, sind wir verpflichtet, äusserst gewissenhaft zu arbeiten.

Nur wer einen Befund lesen kann, erkennt Fehlerquellen. Deshalb ist es von grösster Wichtigkeit, das medizinische Fachpersonal dementsprechend zu schulen.